第35回 第3回定期演奏会 各曲について(その4)

- 櫻井元希

- 2017年4月14日

- 読了時間: 6分

第3回定期演奏会曲目解説シリーズ

その4(この記事)

グレゴリオ聖歌 死者のための聖務日課より応唱「私は信じる、贖い主は生きておられると」

ギヨーム・デュファイ「めでたし天の元后」

ジョスカン・デ・プレ「われらの父よ/アヴェ・マリア」

ハインリヒ・イザーク「誰が私の頭に水を与えるのか?」

その5

ニコラ・ゴンベール「至高のジュピターの子、ミューズよ」

ハインリヒ・シュッツ「それは確かに真なる」

ヨハン・ゼバスティアン・バッハ「御霊は我らの弱きを強め給う」BWV 226

第3回定期演奏会の曲目解説も第4回となりました。いよいよ後半プログラムに入ります。後半は、「御霊は我らの弱きを強め給う」 BWV 226をメインプログラムとし、葬送に関する作品を集めました。

今回はそのうち、グレゴリオ聖歌、デュファイ、ジョスカン、イザークの作品について解説いたします。

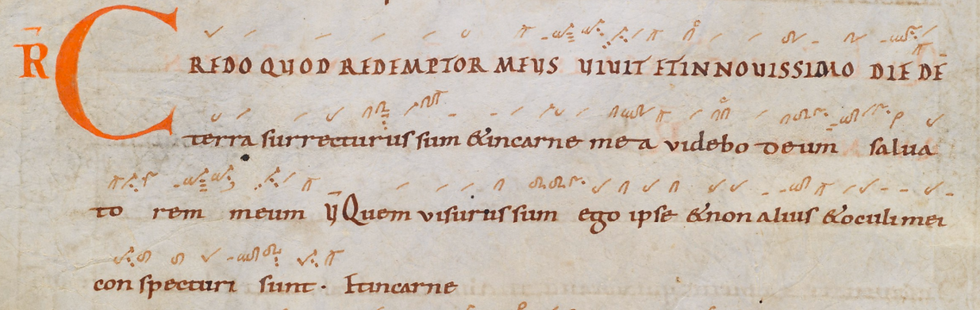

グレゴリオ聖歌 死者のための聖務日課より応唱

「私は信じる、贖い主は生きておられると」

Gregorian chant : Responsorium ad officium defunctorum

“Credo quod Redemptor meus vivit”

死者のための聖務日課には、晩課と朝課、賛課があります。朝課はもともと徹夜課として、3つの夜課が行われていたものが、朝にまとめて3つの夜課を行うようになったもので、「朝課」という名前なのに、その中に夜課が3つあるというちょっとややこしいことになっています。

一つの夜課では3つの朗読と応唱のペアが唱えられるので、朝課全体では9曲の朗読とレスポンソリウムがあるということになります。「私は信じる…」はその中の第一夜課の第一朗読の後に歌われるので、この朝課での最初の応唱ということになります。

死者の朝課で読まれる朗読は全てヨブ記から取られており、この応唱の前に朗読されるのはその7章16-21節です。生の苦しみにあって死を望むヨブが神に対して自らの惨めな生を嘆くテキストです。この朗読の後に歌われる応唱もまたヨブ記からとられていますが、自分は死んでも、その後に自らが神を見るであろうという力強い確信が語られています。

前半のグレゴリオ聖歌と同じく第8旋法で、喜びと落ち着きが同居したような印象を受けます。全体としてはメリスマ的な部分は抑制されており、テキストを語るという方に主眼が置かれています。

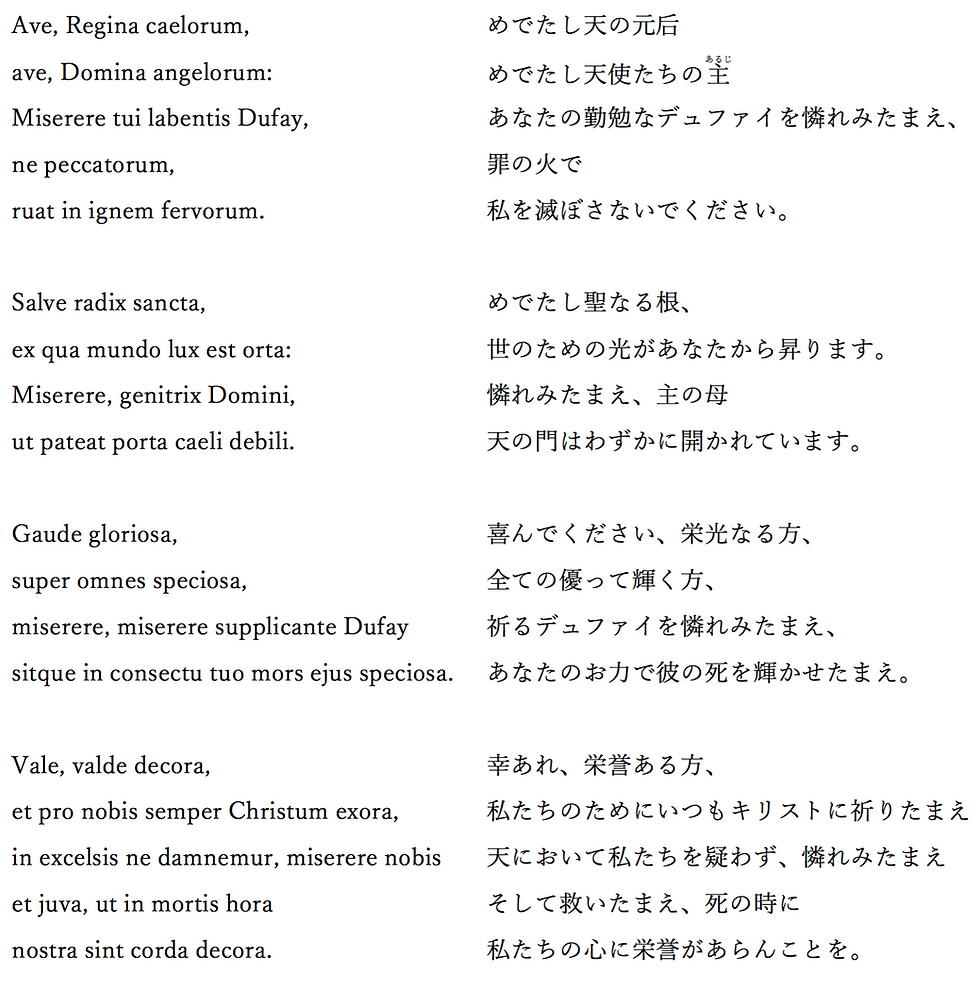

ギヨーム・デュファイ(ca.1400-1474)「めでたし天の元后」

Guillaume Dufay “Ave Regina caelorum”

デュファイは15世紀のあらゆる作曲家に何らかの影響を与えた非常に重要なフランスの作曲家です。彼はミサの全5楽章を通作する習慣が生まれる過渡期にあった作曲家で、その発展に寄与しました。特に「循環テノル・ミサ」と呼ばれる、共通の冒頭モティーフを全楽章に用いることでミサ曲に統一感を持たせ、なおかつテノール声部に定旋律を置くというスタイルは彼によって次の世代(ジョスカンの世代)の標準的なスタイルとなりました。また、世俗歌曲を定旋律として用いたのはデュファイが最初だと言われています(ミサ「ス・ラ・ファセ・パル」等)。

「めでたし天の元后」は彼が自らの臨終の床で演奏してもらうために作曲しました。歌詞には本来のテキストにデュファイ自作のテキストが挿入され、神に憐れみを乞う、非常に個人的な内容となっています。

彼の死に際しては、アントワーヌ・ビュノワ(ca.1430-1492)やヨハンネス・オケゲム(ca.1410-1497)も追悼歌を作曲しましたが、大変残念なことに現在それらは消失してしまっています。

ジョスカン・デ・プレ(ca.1440-1521)「天におられる私たちの父よ/アヴェ・マリア」

Josquin des Prez “Pater noster / Ave maria”

ジョスカンはルネサンス期最大の作曲家の一人です。フランドルで活躍し、一時期イタリアにも在住しました。

ジョスカンは葬送モテットをいくつか作曲しており、そのうちの一つ、オケゲムの死に際して作曲した「森のニンフ」は第2回定期演奏会でも演奏しました。他に、ルイ12世の葬式のために作曲したとされる「深き淵より呼び」、教皇アレクサンデル6世か皇帝マクシミリアン1世の息子の死を記念した「アブサロム、私の息子」、フェラーラ公エルコレの葬儀の為に作曲した「憐れみたまえ」があります。

今回演奏するのは、ジョスカンが自らの死を記念した行事の中で、彼の自宅前を行列が通る際に歌うようにと要請して作曲した「天におられる私たちの父よ/アヴェ・マリア」です。これは2部分に分かれた6声のモテットで、前後半とも定旋律が2声部によってカノンされ、他の4声部は自由に作曲されています。

定旋律はジョスカンの時代に使用されていたものとみられ、現代の典礼で用いられている旋律とは異なっています(譜例:Pater nosterに使用されている定旋律の冒頭部分)。

ハインリヒ・イザーク(ca.1450-1517)「誰が私の頭に水を与えるのか?」

Heinrich Isaac “Quis dabit capiti meo”

イザークはジョスカンと同世代の作曲家で、彼と肩を並べる重要な作曲家です。今年は彼の没後500年を記念するメモリアルイヤーです。バッハの受難コラールの元曲となった「インスブルックよさらば」という歌曲が有名ですが、彼の行った仕事で最も重要なのは、典礼の順序に従って、ミサ固有唱を連作した《コラーリス・コンスタンティヌス》です。彼の死後弟子のゼンフルによって完成され、出版されたこの作品集は音楽史上に独特の存在感を放っています。

またイザークはフランドルで育ち、ドイツで活躍しました。フランドルの技法をドイツに広めた点も非常に重要で、その後のドイツが音楽の面でヨーロッパをリードしていく足がかりを作ったといえます。

モテット「誰が私の頭に水をかけるか」は、1492年のロレンツォ・ディ・メディチ(1449-1492)の死を悼む哀歌です。テキストはイザークと同じメディチ宮廷の詩人アンジェロ・ポリツィアーノ(1454-1494)によるラテン語の韻文詩です。「月桂樹」がなぎ倒されたことをロレンツォ・ディ・メディチの死になぞらえる第3連では、テノールが沈黙し、バスが「私たちに平安をお与えください」の旋律(譜例)を、開始音を1音ずつ下降させながら6回繰り返すことで哀悼の意を表現しています。同じ旋律は第4連でもテノールとバスに合わせて3回現れますが、今度は旋律だけでテキストは上声と同じものを歌います。合計9回同じ旋律が繰り返される事になりますが、これは三位一体の神聖数3を二乗したものです。

今回は記譜通りのピッチで、男声8人という編成で演奏いたします。

いよいよ次回は最終回!プログラムの最後の3曲を解説いたします!

ニコラ・ゴンベール「至高のジュピターの子、ミューズよ」

ハインリヒ・シュッツ「それは確かに真なる」

ヨハン・ゼバスティアン・バッハ「御霊は我らの弱きを強め給う」BWV 226

の3曲です。お楽しみに!

(櫻井元希)

【次回公演】

Salicus Kammerchorの次回公演は来年2018年5月の第4回定期演奏会です。

また関連公演として、Ensemble Salicusのデビューコンサートが10月18日に予定されています。

詳細はコチラ↓

――・――・――・――・――

【メールマガジン配信中】

サリクスの最新情報をお知らせしております!

新規ご登録の方には限定動画をプレゼントしております!

詳細はコチラ↓

――・――・――・――・――

【最新動画公開中!】

ジョイントコンサートよりパレストリーナ/バッハのミサ「シネ・ノミネ」から「キリエ、グロリア」を公開しております!

――・――・――・――・――

【主宰の櫻井元希のウェブサイトはコチラ↓】

Mujhe ek teacher ne kaha tha ki agar tumhe Vyakaran Kya Hai samajh aa gaya, to language tumhara sabse bada tool ban jaayegi. Aur sach me ye baat bilkul sahi hai.