サリクス・メンバーの声 第2回

Salicus Kammerchorでソプラノを歌っている金成佳枝です。

少しだけ自己紹介と、私なりに”サリクス”の良さを語らせて下さい。

小さい頃から運動が苦手だった私は、運動会で楽できるという不純な動機で吹奏楽を始め、その流れで合唱も始めました。いつの日か「音楽を続ける

サリクス・メンバーの声 第1回

サリクス・カンマーコアの第2回定期演奏会、テノールで出演いたします渡辺研一郎です。第1回に引き続き、2回目の出演です。

主宰の櫻井さんとはヴォーカル・アンサンブル カペラ(音楽監督=花井哲郎氏)などで共演させていただいています。主にグレゴリオ聖歌や中世・ルネサンス期のポリフォ

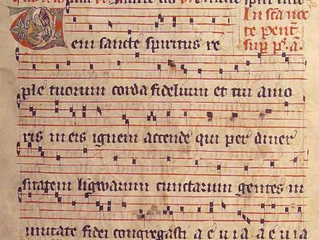

クワイヤブックができるまで

今回は、中世ルネサンス期にポリフォニーの演奏に使用されたクワイヤブックについてお話ししようと思います。

クワイヤブックとその特徴については、第14回 記譜法の歴史(その3)に詳しく書きましたので、こちらもご参照いただければと思います。

簡単に言うと、クワイヤブックで演奏す

第18回 J. S. バッハのモテット(その4)

ようやく最終回です。モテットシリーズの最後に演奏しますのは、大曲、"Jesu, mein Freude"です。

このモテットは、5声と編成としては小編成ながら、演奏時間はバッハのモテットの中では最長の約20分かかる大作です。対をなす大作"Singe

第17回 J. S. バッハのモテット(その3)

“Lobet den Herrn” BWV230

“Lobet den Herrn”は19世紀の出版譜で伝えられており、オリジナル資料は欠けています。様式的な根拠からも偽作の疑いがかけられていますが、まだ真偽のほどは明らかになっていません。ベーレンライターのバッハ新全集(Neu

第16回 J. S. バッハのモテット(その2)

今年2016年の定期演奏会です。追悼式に用いられたと考えられているバッハのモテットを2曲取り上げ、その他死にまつわる作品を選曲致しました。前半にはハインリヒ・シュッツの《音楽による葬儀》op.7を全曲演奏いたします。この作品は1636年、シュッツの良き理解者であった、ハインリヒ・

再びサポート会員募集のお願い!

サリクスではサポート会員を募集しております。要項はコチラからご覧いただくことが出来ます。

サリクスの目標

そちらの方にも書きましたが、サリクスの当面の目標は、

J. S. バッハのモテット全曲演奏会と、全曲録音です!

様々な演奏団体がバッハのモテットを録音しているのに何

第2回定期演奏会チラシ完成!

今年5月に行われる第2回定期演奏会のチラシが完成いたしました! デザインはJapan Youth Choirで知り合い、櫻井の10年来の友人である剪画作家の吉田健嗣さんです! 吉田健嗣さんのブログ 吉田健嗣さんプロフィール 剪画とは...

第15回 J. S. バッハのモテット(その1)

J. S. バッハのモテット

モテットというジャンルは、13世紀以来様々な種類の楽曲に対して用いられましたが、バッハの過ごしたころには「宗教的な歌詞を持つ声楽曲」という漠然とした意味で用いられていました。

合唱曲に限らず、歌のソロと器楽の編成による楽曲にもモテットという語があ

J. S. バッハ 珍プレー・好プレー

今回は珍プレー・好プレーと題しまして、前半ではバッハの人生につきものだった様々なトラブルにおける珍プレー、後半はそんなバッハを同時代、あるいは後世の人々がバッハをやたらに賛美している様子を(好プレーとして・・・若干苦しいですが)お届けいたします。